Stand: 13.11.2025 05:00 Uhr

Die Umfragewerte der AfD sind auf einem Allzeit-Hoch. Der ARD-DeutschlandTrend extra zeigt aber auch: Ihr Wählerpotenzial hat sie fast ausgeschöpft. Andere Parteien müssten das Vertrauen in ihre Kompetenzen wieder stärken.

Warum ist die AfD so stark? Diese Frage stellen sich ihre politischen Wettbewerber und große Teile der Bevölkerung. Schließlich ist die AfD eine Partei, die bereits in vier Bundesländern als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft ist, weitere Verfahren laufen.

Je stärker sie wird, desto schwerer wird es, ohne sie Regierungen zu bilden, desto „größer“ werden die Koalitionen, desto unklarer der politische Kurs. Die Frage, ob und warum die AfD weiter an Stärke gewinnt, hat damit Einfluss auf die Stabilität unserer Gesellschaft.

In einem ARD-DeutschlandTrend extra wurde Anfang November deshalb repräsentativ nach den Gründen für die Entwicklung gefragt. Die wichtigste Erkenntnis: Die Inhalte und Akteure der AfD spielen nach Meinung der Wahlberechtigten in Deutschland eine vergleichsweise geringe Rolle.

Die Befragten – egal, ob sie die AfD wählen würden oder nicht – nennen die Politik der anderen Parteien und die Qualität der Regierungsarbeit als Hauptgründe. Zugespitzt: Warum ist die AfD so stark? Weil die Wählerinnen und Wähler von den anderen Parteien einfach wirksamere Politik erwarten.

Enttäuschung über andere Parteien ist der Haupttreiber

Dem Satz „Die AfD wird wieder an Stärke verlieren, wenn der Bundesregierung Fortschritte auf wichtigen politischen Feldern gelingen“ stimmen 69 Prozent der Befragten zu. Wichtiger noch: Auch 47 Prozent der AfD-Anhänger sehen das so. Das ist kein Versprechen, die Partei zu wechseln, wenn die Arbeit der Regierung besser wird. Aber es bedeutet, dass knapp die Hälfte der AfD-Anhängerschaft sich das zumindest vorstellen kann.

Unter fünf vorgegebenen Motiven, warum die AfD gewählt wird, nennen die Befragten „die Enttäuschung über die Politik der anderen Parteien“ am häufigsten. 60 Prozent aller und 39 Prozent der AfD-Anhänger sehen das als wichtigsten Grund.

In der Anhängerschaft der AfD folgen als Gründe „die politischen Konzepte der AfD“ mit 25 Prozent und „die Art und Weise, wie Politiker der anderen Parteien mit der AfD umgehen“ mit 15 Prozent. Die „Berichterstattung über die AfD in den Medien“ spielt für die Befragten die geringste Rolle. Je 6 Prozent bei allen und den AfD-Anhängern geben das an.

AfD legt in Umfragen immer weiter zu

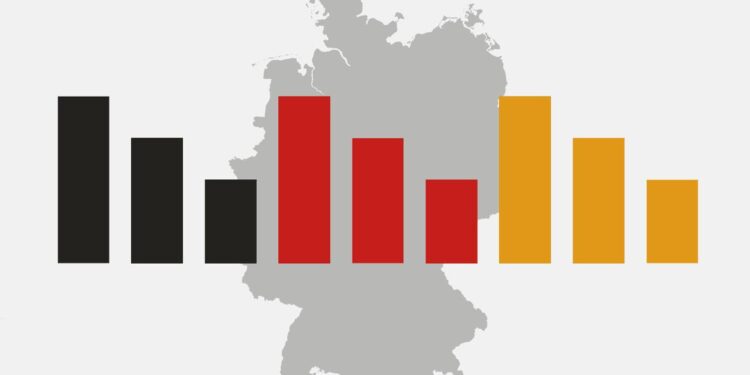

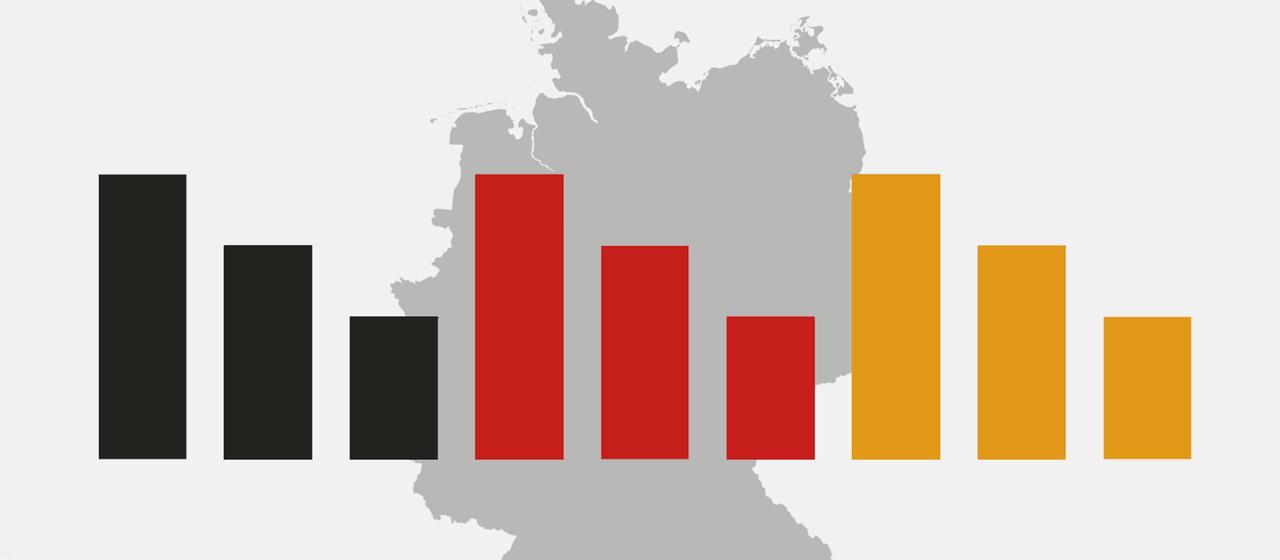

Die bisherigen Rezepte der anderen Parteien im Stimmenkampf gegen die AfD haben offensichtlich nicht funktioniert. Nach 10,3 Prozent bei der Bundestagswahl 2021 legte sie im ARD-DeutschlandTrend mit dem wachsenden Unmut über die Ampelkoalition ab Sommer 2022 Schritt für Schritt zu – in der Spitze auf 23 Prozent.

Bei der Bundestagswahl im Februar erzielte sie mit 20,8 Prozent zwar ihr bestes Ergebnis, lag aber nicht auf dem Niveau früherer Umfragen. Seit dem Frühjahr ist sie nun auf 26 Prozent geklettert.

Wählerpotenzial sehr weit ausgeschöpft

Auffallend ist, dass die AfD anders als andere Parteien ihr derzeitiges Wählerpotenzial sehr weit ausschöpft. Dieses „Potenzial“ einer Partei wird ermittelt, indem die Fragenden bei der Sonntagsfrage nachhaken, welche anderen Parteien man sich auch vorstellen könnte zu wählen. Das so ermittelte Potenzial der AfD liegt mit 28 Prozent nur zwei Punkte höher als der Anteil in der Sonntagsfrage.

Zum Vergleich: Die Union steht in der aktuellen Sonntagsfrage bei 27 Prozent, ihr Potenzial liegt aber mit 52 Prozent fast doppelt so hoch. Am geringsten ist die Ausschöpfung bei der SPD. Bei einem Potenzial von 50 Prozent wollen sie gegenwärtig nur 14 Prozent wählen. Dabei bezieht sich das Potenzial auf alle Wahlberechtigten, der Parteianteil in der Sonntagsfrage nur auf diejenigen, die entschieden sind und wählen würden.

Bei der AfD fällt auf, dass sich ihr Potenzial einerseits mit dem Aufstieg in der Sonntagsfrage kontinuierlich erweitert hat, es wurde kein zwischenzeitlicher Rückgang gemessen. Andererseits liegt das Potenzial nur knapp über dem Umfragewert. Die „stille Reserve“ der AfD ist deutlich kleiner als bei den übrigen Parteien.

In den Jahren der Ampelkoalition zwischen 2021 und 2024 konnte die AfD ihr Potenzial besonders stark erweitern. Alle inhaltlichen, politischen und taktischen Vorstöße der anderen Parteien blieben weitgehend wirkungslos – oder waren sogar kontraproduktiv.

Geteiltes Urteil bei Zusammenarbeit mit der AfD

Das gilt nach den Erkenntnissen der ARD-Befragung etwa, wenn Politikerinnen und Politiker von SPD, Grünen, Linken und Union sich selbst demonstrativ als „demokratische“ Parteien bezeichnen – und damit die AfD als undemokratisch. 52 Prozent der Befragten vermuten, dass dieser Sprachgebrauch die AfD stärkt und nicht schwächt. 77 Prozent der AfD-Anhänger sehen das so.

Auf Gesetze zu verzichten, weil sie nur mit Stimmen der AfD verabschiedet werden können, wird ebenfalls als Stärkung der AfD wahrgenommen – drei von fünf Wahlberechtigten sehen das so und sogar vier von fünf AfD-Anhängern. Lediglich ihren Ausschluss aus dem Bundestagspräsidium sieht eine relative Mehrheit als schwächend für die Partei.

Geteilt ist die Bevölkerung in der Frage der Zusammenarbeit mit der AfD. 40 Prozent schließen sie aus, 30 Prozent sehen sie von Fall zu Fall. 25 Prozent wollen, dass die Zusammenarbeit gesucht wird. Die Anhänger von SPD, Grünen und Linken lehnen eine Zusammenarbeit jeweils zu mehr als zwei Dritteln ab, die der AfD befürworten sie genau so deutlich.

Spannend ist der Blick auf die Anhänger der Union, in der diese Debatte ja tatsächlich geführt wird: 46 Prozent sind für eine Zusammenarbeit von Fall zu Fall, 10 Prozent befürworten sie grundsätzlich – zusammen ist das eine Mehrheit. 41 Prozent sind gegen jede Form der Zusammenarbeit.

Untersuchungsanlage

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland

Erhebungsmethode: Zufallsbasierte Online- und Telefon-Befragung (davon 60 Prozent Festnetz, 40 Prozent Mobilfunk)

Erhebungszeitraum: 03. bis 05. November 2025

Fallzahl: 1.300 Befragte (775 Telefoninterviews und 525 Online-Interviews)

Gewichtung: nach soziodemographischen Merkmalen und Rückerinnerung Wahlverhalten

Schwankungsbreite: 2 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 10 Prozent, 3 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 Prozent

Durchführendes Institut: infratest dimap

Die Ergebnisse sind auf ganze Prozentwerte gerundet, um falsche Erwartungen an die Präzision zu vermeiden. Denn für alle repräsentativen Befragungen müssen Schwankungsbreiten berücksichtigt werden. Diese betragen im Falle einer Erhebung mit 1.000 Befragten bei großen Parteien rund drei Prozentpunkte, bei kleineren Parteien etwa einen Punkt. Hinzu kommt, dass der Rundungsfehler für kleine Parteien erheblich ist. Aus diesen Gründen wird keine Partei unter drei Prozent in der Sonntagsfrage ausgewiesen.

Sorgen und Ängste besonders ausgeprägt bei AfD-Wählern

Ob die AfD stärker oder schwächer wird, entscheidet eine Gruppe ganz allein: diejenigen, die sie wählen oder in Umfragen nennen. Deshalb ist es aufschlussreich, sich diese Gruppe genauer anzusehen. Dazu wurden Daten der vergangenen Monate noch einmal analysiert.

Die entscheidende Erkenntnis: Was diese Wählergruppe am deutlichsten von den anderen unterscheidet, sind nicht die politischen Positionen zu bestimmten Themen. Es sind Sorgen und Ängste. Auf den Punkt gebracht: Wer AfD wählt, hat mehr Angst vor den aktuellen Entwicklungen und sorgt sich mehr um die eigene Zukunft und Familie.

Diese Sorge bezieht sich auf Wohlstand und Sicherheit gleichermaßen. 94 Prozent sind besorgt um die wirtschaftliche Stellung unseres Landes in der Welt, 75 Prozent empfinden ihre eigene Absicherung im Alter als unsicher – gegenüber 62 und 42 Prozent bei den übrigen Gruppen. Die Sorge, vor dem wirtschaftlichen Abstieg zu stehen, hatte im September 2024 schon die drei Wahlen in Ostdeutschland mitentschieden.

Zugleich fühlen sich die Menschen, die der AfD ihre Stimme geben würden, unsicherer und stärker bedroht. 79 Prozent der AfD-Anhänger empfinden diese Unsicherheit im öffentlichen Raum, nur 39 Prozent sind es bei den anderen. Ähnlich ist es bei der Sorge um gesellschaftliche Stabilität und die außenpolitische Lage.

Zuspitzung und Verzerrung schrecken AfD-Anhänger nicht ab

Für ihre Anhänger ist die AfD die einzige Partei, die diese Sorgen und Ängste formuliert, und das schon seit Längerem. Dass sie dabei mitunter zuspitzt, verzerrt und Fakten verdreht, schreckt die meisten nicht ab. Wichtiger ist offenbar, dass ihre eigenen Ängste klar benannt werden.

Seit Jahren arbeitet der ARD-DeutschlandTrend in den Befragungen mit zwei Formulierungen, an denen man das gut ablesen kann. Die AfD habe „besser als andere Parteien verstanden, dass sich viele Menschen nicht mehr sicher fühlen“, bestätigen die Hälfte aller Befragten (52 Prozent) und praktisch alle AfD-Anhänger (97 Prozent).

Genauso ist es mit dem Satz: „Ich finde es gut, dass die AfD den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen stärker begrenzen will als andere Parteien“. 47 Prozent von allen und 97 Prozent der Anhänger stimmen zu.

AfD ist nicht in der Verantwortung

In den Spitzen von Union und SPD haben das zwar viele verstanden und begonnen, die Missstände ebenfalls klarer zu benennen. Aber im Unterschied zur AfD sind sie in der Verantwortung. Von ihnen wird erwartet, Probleme nicht nur zu benennen, sondern zu lösen.

Dafür reicht es aus Sicht der AfD-Anhänger nicht aus, dass die Zahlen der Flüchtlinge und Asylbewerber stark gesunken sind. Wenn gleichzeitig die Integration im Alltag nicht vorangeht und man sich an manchen Orten bedroht fühlt, bleibt die Angst um die eigene Sicherheit.

Vor allem aber hat die Bundesregierung bisher noch kein Mittel gefunden, der Sorge vor wirtschaftlichem Abstieg zu begegnen. Die ist und bleibt für die Gruppe der AfD-Wähler zentral.

Gegenwärtig trauen 27 Prozent der Befragten der Union zu, die wichtigsten Aufgaben des Landes zu lösen, der SPD sogar nur 10 Prozent. Das ist ein Kompetenzverlust für beide um je fünf Punkte gegenüber Februar. Nur wenn sich diese Kompetenzkurven drehen, werden sich Wählerinnen und Wähler der AfD auf den Rückweg machen.