hintergrund

COP30-Gastgeberstadt Belém Chaotisch, sympathisch – und voller Widersprüche

Stand: 16.11.2025 02:48 Uhr

Die Stadt Belém hat vor der Klimakonferenz viel Geld ausgegeben und unter anderem Hafen und Markt renoviert. Wie erleben die Menschen die COP30?

Gabriela Leal ist gerade erst von einer langen Reise in ihre Heimatstadt Belém zurückgekehrt, schon sitzt sie an einer der vielen Essensbuden auf dem historischen Ver-o-Peso-Markt mit seinen blau gestrichenen Türmchen am Fluss und taucht zufrieden ein Stück frittierten Fisch in eine lila Suppe: „Ich komme gerade von einer Reise aus dem Süden Brasiliens: „Ich konnte es einfach nicht abwarten, ich wollte endlich etwas Ordentliches essen. So sind wir hier, ohne unser Essen fühlen wir uns wie Waisenkinder auf der Welt. Das hier ist Acai.“

Superfood aus dem Amazonas

Acai sind lilafarbene Beeren, die hier an der Amazonasmündung auf Palmen wachsen. Sie enthalten viel Eisen und machen gesund, sagt die Köchin. Tiefgefroren und gesüßt wird es auch international als Superfood gefeiert. Hier in Belém kommt Maniokmehl drauf, dazu Fisch oder Flusskrebse.

Acai-Beeren auf dem Ver-o-Peso-Markt. Das Superfood wächst auch in Belém.

Abends isst man Tacaca, eine Suppe mit Jambu, einem Kraut, dass die Zunge einschläfert. Zu Festen gibt es Manicoba aus Maniokblättern, die man tagelang kochen muss, weil sie sonst giftig sind. Händler Mario Pereira hält allerlei Blattkraut, Knollen und Wurzeln in die Luft.

Belém ist ein Schmelztiegel: Es gibt indigene Einflüsse, afrikanische und europäische. Deswegen ist unser Essen mit das beste der Welt: Alles kommt direkt aus dem Amazonas-Regenwald, er prägt unser Essen, unseren Glauben, unsere Kultur. Belém ist eine Stadt für alle Sinne, damit bezaubert sie jeden.

Sinneszauber oder chaotische Reizüberflutung

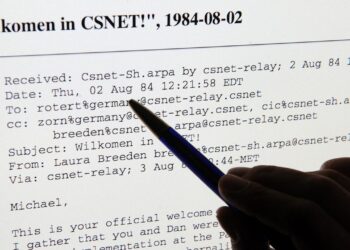

Der Ver-o-Peso-Markt in Belém gilt als pulsierendes Herz der Stadt – er erzählt von der Hochzeit während des Kautschukbooms am Amazonas Anfang des 20. Jahrhunderts, als Belém aufblühte. Einstige Prachtbauten bestechen heute aber eher mit morbidem Charme, der Markt wurde zur Klimakonferenz noch schnell renoviert.

Tausende arbeiten hier, Händler, Tagelöhner, Marktfrauen, und auch wer keine Arbeit hat, bekommt einen Teller Essen ab. Frühmorgens legen Boote und Lastkähne an, bringen riesige Flussfische, Früchte und Reisende aus den umliegenden Gemeinden im Regenwald.

Der Ver-o-Peso ist wie eine Mutter, die sich um alles kümmert, selbst um Liebeskummer oder Potenzprobleme, zwinkert Fabiana. Sie verkauft allerlei Elixire und Öle mit Namen wie „Neidbrecher“, „Geldanzieher“ oder „gefährliche Weiblichkeit“. Ob sie auch was habe, um dem Kimawandel zu begegnen? „Um das Klima zu retten, müssen wir selbst etwas tun, jeder muss seinen Beitrag leisten. Leider habe ich dafür kein Elixir. Dafür brauchen wir Selbstkritik und Mut, sonst geht es nicht voran, und alle landen im selben Loch.“

Investitionen für die COP30

Für die Klimakonferenz wurde in der 1, 4 Millionen-Einwohnerstadt an der Amazonasmündung monatelang gebaut, renoviert, modernisiert – die Hafendocks erstrahlen in neuem Licht, es gibt frisch lackierte Radwege und eine Flaniermeile am Fluss. Der Gouverneur von Para vergleicht den Schub, den der Klimagipfel der Stadt gibt, mit der Belle Époque während des Kautschukbooms. Da kann sich Historiker Marcio Couto nur an den Kopf greifen. Wir laufen durch Randgebiete der Stadt, kein Baum spendet Schatten, stattdessen heruntergekommene Häuschen, leerstehende Werkhallen und viel Armut.

„Es gibt den Mythos der Belle Époque, dieser angeblich paradiesischen Zeit, doch damals wurden Indigene versklavt, diese Zeit brachte viel soziale Ungleichheit mit sich“, berichtet er. „Und so ist das auch heute: Die Ausbeutung des Regenwaldes durch Landwirtschaft, Bergbau und Ölförderung zerstört traditionelle Territorien und treibt die Menschen in die Armenviertel der Städte.“

Nun habe es große Investitionen in bestimmte Bereiche der städtischen Infrastruktur gegeben – etwa in Straßen und Nahverkehr. „Aber dadurch wurden auch wieder Menschen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Der Staat hübschte touristische Gebiete auf, aber förderte eben nicht die armen Randgebiete, die wie überall immer weiter anwachsen.“

Der Ver-o-Peso ist auch Treffpunkt.

Darüber singt Priscilla Cobra in ihren Texten, über die Widersprüche einer Stadt inmitten reichhaltiger Natur und doch voller Armut. Die afro-indigene Aktivistin leitet eine Carimbó-Gruppe. Carimbó, das ist die traditionelle Musik der Region, in der sich die kulturellen Wurzeln der Amazonas-Stadt ausdrücken.

Carimbó ist eine kollektive Widerstandskultur. Über die Musik wird auch das traditionelle Wissen von Generation zu Generation weitergegeben, auch die Instrumente bauen wir selbst. Das, was uns ausmacht, unsere Mentalität, die Spiritualität, unsere Bräuche und unsere Natur, von der wir leben und die uns Leben gibt; es geht also im Grunde auch immer um Umweltfragen.

Dann beginnt das Orchester: indigene Rasseln sind dabei, afrikanische Holztrommeln, Gitarre und Banjo. Priscilla zieht sich einen weiten Rock an und tanzt wirbelnd durch den Raum. Auch das ist Belém, die Stadt voller Widersprüche.