interview

UN-Hochkommissar für Flüchtlinge „Hilfsgelder zu kürzen, ist die falsche Strategie“

Stand: 14.12.2025 15:32 Uhr

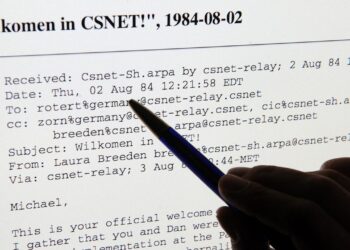

Nach neun Jahren an der Spitze des UN-Flüchtlingshilfswerks scheidet Filippo Grandi aus dem Amt. Im ARD-Interview warnt er vor weiteren Kürzungen – und erläutert, warum das auch im Interesse von Europa ist.

ARD: Als Sie 2016 das Amt angetreten haben, war die Zahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen bereits unglaublich hoch und lag bei rund 65 Millionen weltweit. Diese Zahl hat sich inzwischen fast verdoppelt. Sehen Sie das als ein Versagen des internationalen Systems?

Filippo Grandi: Ja, aber nicht als Versagen des Flüchtlingssystems. Das Versagen liegt in der Unfähigkeit und mangelnden Kapazität sowie, wenn ich das so sagen darf, manchmal auch im Unwillen der internationalen Gemeinschaft, Konflikte zu lösen.

Es sind die Konflikte, die die meisten dieser Menschen in die Flucht treiben. Der Beweis dafür ist, dass Flüchtlinge nach Hause zurückkehren, wenn sich eine Krise in eine bessere Richtung entwickelt. Das Versagen liegt also im mangelnden politischen Bemühen und nicht im System selbst.

Humanitäre Hilfe, ein stabilisierender Faktor

ARD: Viele Länder haben ihre Beiträge an das UNHCR gekürzt, ihre Organisation muss 5.000 Stellen abbauen. Wie erklären Sie sich das?

Grandi: Es ist wichtig zu verstehen, warum es zu diesen Kürzungen gekommen ist. Zunächst einmal betreffen sie nicht nur das UNHCR, sondern das gesamte Hilfssystem – insbesondere die humanitäre Hilfe, aber auch die Entwicklungszusammenarbeit. Und das aus sehr unterschiedlichen Gründen.

Die USA, traditionell der größte Geldgeber, haben unter der Trump-Administration eine sehr klare politische Entscheidung getroffen, zu kürzen, zu reduzieren und sich zu fokussieren. Europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und andere haben ihre Beiträge gekürzt, weil sie mehr Mittel in die Verteidigung stecken.

Wir sind mit all diesen Ländern im Gespräch, denn auch die europäischen Kürzungen waren gravierend. Gleichzeitig gibt es aber auch viele europäische Länder wie etwa die nordischen Staaten, die sehr starke Geldgeber geblieben sind.

Aus europäischer Sicht halte ich diese Kürzungen der humanitären Budgets jedoch für einen strategischen Fehler. Ich verstehe die Notwendigkeit, die Verteidigung zu stärken, aber humanitäre Hilfe – Hilfe insgesamt – ist ebenfalls ein sehr wichtiger, stabilisierender Faktor und, ehrlich gesagt, ein sehr billiger im Vergleich zur Verteidigung.

Zur Person

Filippo Grandi, geboren 1957, ist seit Anfang 2016 Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Der Italiener ist seit langem mit der Flüchtlingshilfe vertraut. Seinen ersten UN-Posten hatte er 1988 – beim UNHCR. Er war später Chef der UNHCR-Mission in Afghanistan und Stabschef im Hauptquartier in Genf. Von 2010 bis 2014 war Grandi Chef des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), nachdem er mehrere Jahre lang stellvertretender Leiter der Behörde war.

„Wir müssen andere Lösungen finden“

ARD: Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die USA für mehr als 40 Prozent Ihres Budgets verantwortlich waren?

Grandi: Die USA waren viele Jahre lang ein sehr großzügiger und sehr flexibler Geldgeber, und ich habe unsere europäischen Freunde oft daran erinnert, dass es riskant ist, so stark von einem einzigen Geldgeber abzuhängen – aber sie sind nie ausreichend in die Bresche gesprungen.

Jetzt leben wir in einer anderen Welt. Ich bezweifle, dass die USA je wieder ein so großer, dominierender Geldgeber werden. Wir müssen also andere Lösungen finden.

„Sinkende Hilfe sorgt für Instabilität“

ARD: In einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung warnten sie vor kurzem, Deutschland müsste die Fehler von 2015 vermeiden. Was genau meinen Sie damit?

Grandi: Ich glaube, alle in Deutschland und in Europa erinnern sich an 2015. 2015 fand die große Bewegung syrischer und anderer Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Europa statt. Es gab viele Ursachen für diese Bewegung, aber eine davon war die Kürzung der humanitären Hilfe in der Region. Als die Menschen sahen, dass es weniger Unterstützung gab sowie keine Hoffnung auf eine schnelle Beendigung des Krieges in Syrien, machten sie sich auf den Weg nach Europa.

Ich sage nicht, dass so etwas bald wieder passieren wird. Aber ich betone, dass sinkende Hilfe konfliktbetroffene Gebiete instabil macht. Ich habe Deutschland und Europa daran erinnert, dass es von Krisen umgeben ist: Sahel, Sudan, der Nahe Osten, die Ukraine, Afghanistan – das alles liegt rund um Europa. Europa hat also nicht nur eine moralische Pflicht, Menschen in Not zu helfen, sondern auch ein eigenes Interesse daran, Stabilität in diesen Regionen zu wahren.

„Ich stimme Wadephul zu“

ARD: Der deutsche Außenminister Johann Wadephul ist kürzlich nach Syrien gereist und hatte Bedenken geäußert, ob eine Rückkehr von Menschen unter diesen Umständen überhaupt möglich sei. Wie ist Ihre Position dazu? Würden Sie sagen, dass es derzeit möglich ist, nach Syrien zurückzukehren?

Grandi: Menschen kehren nach Syrien zurück, das ist ein Fakt. Es geht nicht darum, ob sie es tun sollten oder nicht. Drei Millionen Menschen haben mit den Füßen abgestimmt und sind zurückgekehrt. Was der Außenminister gesagt hat, ist sehr wichtig: Er sagte, sie kehrten ins Nichts zurück, in zerstörte Häuser, in ein Land ohne Infrastruktur und ohne Arbeitsplätze.

Es war wichtig, dass er das gesagt hat. Und ich stimme ihm zu – nicht um Rückkehrer zu entmutigen, sondern um die Geldgeber zu ermutigen, mehr und schneller Hilfe zu leisten, um das Land wiederaufzubauen.

Das Eigeninteresse Europas

ARD: Ihre letzte Reise als Hoher Flüchtlingskommissar geht in den Sudan – das Land mit der derzeit größten humanitären Krise mit Millionen von Vertriebenen. Was können Sie dort trotz der fehlenden Mittel noch leisten?

Grandi: Wir haben von Anfang an gewarnt, dass die Nachbarländer des Sudan sehr fragil sind. Das sind keine Staaten, die eine große Zahl von Flüchtlingen aufnehmen können, ohne dass dies sehr destabilisierende Folgen hat. Denken Sie an den Tschad, an den Südsudan, an Äthiopien.

Deshalb ist es wichtig, die humanitäre Hilfe sofort zu verstärken. Die Hilfsoperationen im Sudan und in den Nachbarländern – nicht nur unsere, sondern insgesamt – sind nur zu etwa 30 Prozent finanziert. Wir verfügen also nur über ein Drittel dessen, was wir benötigen, um die Menschen zu ernähren, ihnen ein Dach über dem Kopf und grundlegenden Schutz zu geben.

Ich befürchte, wenn die Menschen im Tschad keine Hilfe finden, werden sie weitergehen. Die Schlepper sind bereits aktiv und machen mit diesen Opfern Geschäfte, um sie zu überzeugen, nach Libyen weiterzuziehen.

Wir alle wissen, was das bedeutet: Von Libyen werden sie versuchen, nach Europa zu kommen. Damit bin ich wieder bei meinem vorherigen Punkt: Es ist nicht nur ein moralischer Imperativ, sondern es liegt auch im Eigeninteresse Europas, sich vor weiteren Bewegungen in Richtung des Kontinents zu schützen.

ARD: In den vergangenen Jahren haben Sie sehr oft die frühere deutsche Bundeskanzlerin mit ihrem berühmten Satz „Wir schaffen das“ zitiert. Würden Sie das heute immer noch sagen, „ja, wir schaffen das“?

Grandi: Ich würde das auf jeden Fall wieder sagen, aber wir müssen zusammenarbeiten, das Thema entpolitisieren und konkrete Lösungen finden – für Europa und darüber hinaus!

Das Gespräch führten Stefanie Dodt und Kathrin Hondl, ARD-Studio Genf