Stand: 17.12.2025 15:13 Uhr

15 Jahren nach dem Beginn des arabischen Frühlings ist in Tunesien nichts vom damaligen Aufbruchsgefühl geblieben. Präsident Saied regiert mit harter Hand. Doch bedeuten die Proteste im Land, dass der Geist von 2010 noch lebt?

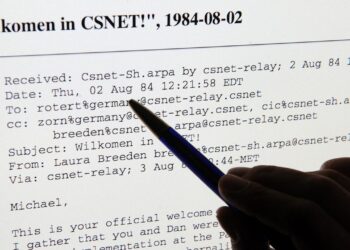

Als der Aufstand in Tunesien vor 15 Jahren begann, hatte die junge Journalistin Amira Mohamed gerade ihren ersten Job angetreten und verbrachte viel Zeit auf Demonstrationen, die am Ende zum Sturz des Diktators Zine El-Abidine Ben Ali führten. Damals, erinnert sie sich, „hatte ich die Hoffnung, dass sich etwas ändern würde. Aber natürlich hat keiner damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde. Je mehr sich die Proteste ausgeweitet haben, desto größer wurde die Hoffnung, dass das alles bald endet und die Diktatur verschwindet“.

Was auf den Sturz des Alleinherrschers folgte, war ein wilder Ritt. Eine Regierungskrise folgte auf die nächste, es gab Terroranschläge. Die Wirtschaft kam nicht auf die Beine. In der Folge machte sich Ernüchterung breit.

Die Maghreb-Expertin Isabelle Werenfels von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, schon 2016 hätten große Teile der Bevölkerung ihr Vertrauen in die Demokratie verloren. In Gesprächen mit Tunesierinnen und Tunesiern sei schon damals oft „eine gewisse Ben-Ali-Nostalgie“ deutlich geworden, dessen Herrschaft viele rückblickend als „sicher“ und „stabil“ gewertet hätten.

Gegen die Demonstranten, die ab 2010 gegen den Diktator Ben Ali aufbegehrten, gingen die Sicherheitsorgane brutal vor. Den Sturz des Regimes konnten sie aber nicht verhindern.

Putsch von oben

Als überparteilicher Retter inszenierte sich bei der Präsidentschaftswahl 2019 ein zuvor wenig bekannter Juradozent, Kais Saied. Er versprach ein Ende von Korruption und Parteiengezänk und mehr Macht für das Volk. Haushoch gewann er die Wahl.

Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise kam es dann am 25. Juli 2021 zum Putsch von oben. Saied suspendierte das Parlament, entließ den Regierungschef und riss die Macht an sich. Er selbst übernehme ab jetzt die Regierungsgeschäfte, verkündete Saied, umgeben von Sicherheitskräften.

Zu dem Zeitpunkt hatte Tunesien in zehn Jahren elf Regierungen. Saieds Versprechen lautete, er werde das politische Chaos beenden, der Bevölkerung mehr Macht geben, die Wirtschaft reformieren. Mit einer neuen Verfassung, über die ein Jahr später abgestimmt wurde, festigte Saied seine präsidiale Macht.

Nahezu unumschränkte Macht

Inzwischen gibt es keine Institution mehr, die sich Saieds Systemumbau entgegenstellen könnte, denn ein Verfassungsgericht gibt es in Tunesien nicht. Auch die Justiz, sagen Kritiker, habe Saied zum willfährigen Instrument des Regimes umgeformt, mit dem Ziel, Opposition und Zivilgesellschaft stummzuschalten.

Erst Ende November dieses Jahres wurden wieder Haftstrafen von bis zu 45 Jahren für Anwälte, Politiker oder Geschäftsleute verhängt unter dem Vorwurf, sie hätten einen Staatsstreich vorbereitet. Von einer Farce und einem Schauprozess sprechen Kritiker, nicht nur in diesem Fall.

Doch wenige im Land trauen sich noch, ihre Meinung offen zu sagen. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Tunesien heute nur noch auf Platz 129 von 180 – ein Minus von 36 Plätzen in drei Jahren.

Ein Gefühl mache sich breit, von dem man geglaubt habe, es mit dem Sturz von Ben Ali hinter sich gelassen zu haben, sagte Monia Brahim. Sie ist die Ehefrau von Abdelhamid Jelassi, einem der vielen Verurteilten in Tunesiens Staatstreichprozess. Nach der Revolution von 2010 habe sie gedacht, dass die Tyrannei Geschichte sei, den Sieg Saieds 2019 habe sie auf der Straße gefeiert.

Jetzt reden wir, und danach werde ich gehen und mich ständig nach rechts und links umdrehen, um zu schauen, ob mir jemand folgt. Angst zu haben, dass nach einer Demo die Polizei wartet, dass nach einem Fernsehauftritt jemand an die Tür klopft – warum das alles?

Ist Chaos die Alternative?

Trotzdem verteidigen noch immer viele Saieds harte Linie und hoffen darauf, dass er ihr Land nach vorne bringt. Zu ihnen gehört der Politiker Mahmoud Ben Mabrouk, Vorsitzender der Partei „Weg des 25. Juli“. Der Name der Partei verweist auf den Tag des Putsches von Saied und des ein Jahr später abgehaltenen Verfassungsreferendums.

Tunesien vertrage „kein neues Chaos“, sagt Ben Mabrouk. Er fragt, was denn die Alternative zu Saied wäre: „Es gibt niemanden, der so sauber ist wie er. Wenn jetzt jemand anderes käme, hätte der denn einen Zauberstab?“

Isabelle Werenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik kommt zu einem sehr deutlichen Urteil über die Lage in Tunesien: „Das hat mit Demokratie nichts zu tun.“ Es gebe keine Gewaltenteilung, das Parlament mache in der Regel, was der Präsident will. „Das ist in meinen Augen ganz klar ein autoritäres System.“

Neue Proteste

Doch inzwischen mehren sich wieder die Proteste, es gibt soziale Unruhen auf dem Land, politischen Widerstand in der Hauptstadt Tunis. Die tunesische Historikerin Kmar Bendana sagt, das Vermächtnis des demokratischen Aufbruchs sei durchaus noch lebendig:

„Ich weiß nicht, ob das eine Revolte ist. Aber es zeigt, dass die Leute keine Angst haben und ihre Rechte einfordern. Die politische Kultur aus der Revolutionserfahrung von 2010 und 2011 ist nicht ganz tot. Es braucht nur Zeit, bis diese Keime sprießen.“